喜歡台北,其實是高中以後的事;在此之前,台南才是我心嚮往之地。當然,這跟生命的轉變是緊緊扣在一起的。

台南是媽媽的故鄉,也算是我第二個故鄉。在小學三、四年級以前的寒暑假,只要有空檔,媽媽就會把我丟回台南的阿嬤家,那是迥異於台北生活的一段時間,像是長假。

在台南,我接觸到的,是台語環境,可以看我喜歡的布袋戲和歌仔戲,這些都是回到台北後不能做的,因為台北的家裡完全沒有台語氛圍;爸爸這邊完全是北京話系統。就是這曾有的痕跡,讓我對台灣傳統藝術始終懷著十分深厚的感情;即便是國、高中階段暫時遠離,那種根深柢固的迷戀,只需一個觸點,就立刻燎燃。

當時,阿嬤家坐落於海安路的巷弄裡,是透天厝,外牆漆了整片綠,有四層樓高。門口就有一家柑仔店,小時候的我常常有事沒事就去玩抽的、喝「有珠的」汽水;民族路上的冰果室有冰涼的紅茶牛奶、市場裡有大包大包的甘蔗可以啃,還有一攤是晚間六點才開始營業的絕讚米糕……瞧,台南的美食豈是浪得虛名?連我的童年記憶都必須以之為錨。

童年時期喜歡窩在台南,還有一個非常重要的原因:我終於可以擺脫「姊姊」、「長孫女」的身份;雖然我依舊有「長外孫女」的頭銜,可是妹妹留在台北,而表弟們也不住阿嬤家,平時相處的人多半年紀比較長,因此我可以變成「年紀最小的」。

記得,我喜歡膩在一樓,跟阿嬤家的女工桂英姐一起,還順便幫忙黏來貼去的手工。桂英姐的妹妹碧雲、弟弟瑞堂,還有瑞堂的小學同學顏秀美、陳玉貞都會來這裡;阿嬤家的一樓,儼然成了孩子們的聚會場所。啊……有一堆哥哥姐姐可以陪我玩,真好。

童年記憶裡最驚悚的一頁,上面寫了兩個字:「黨鞏」。「黨鞏」是發音,可實際到底對應什麼字,我從來都不曉得,只是跟著那群哥哥姊姊唸;我猜是「陳O」的台語發音,因為印象裡那個瘋子姓「陳」。是的,「黨鞏」就是指那個瘋子,就住在阿嬤家附近。

有時候會突然在氣窗上看到黨鞏的臉,對著室內的人詭笑。哇,可嚇死人了!有時候遠遠在巷口看到他,一群小孩總會張口大叫:「黨鞏來了!黨鞏來了!」關於他的種種傳言自然是少不了,最常聽到的版本是,他是家裡的獨子,因為父母給他的壓力太大,所以上大學之後就「乞瘋」了。當然,就像是許多鄉野傳奇、稗官野史,這些都只是流言,我們誰也沒求證過,也從沒興起求證的念頭過。

紙上遊戲盤是當時的最愛。每次都跟這些哥哥姐姐一起廝殺。啟蒙不用說當然是「大富翁」,但是玩到後來,大概只要有出新款,就會找來玩玩看,譬如:非洲尋寶、幸福人、快樂人生等等。

紙上遊戲盤是當時的最愛。每次都跟這些哥哥姐姐一起廝殺。啟蒙不用說當然是「大富翁」,但是玩到後來,大概只要有出新款,就會找來玩玩看,譬如:非洲尋寶、幸福人、快樂人生等等。「幸福人」至今仍找得到,在幸福的三個向度裡,玩家先行設定「金錢」、「快樂」、「名譽」等指數,接下來就可以進入不同領域,如「念大學」、「政治」、「演藝」、「登陸月球」……每一種都又能經歷不同事件,有得有失。現在想想,還滿富有教育意義的。能完成自己定義的幸福,便是功德圓滿了。

不過,另一款我很愛的「快樂人生」倒是從市面消失了。結果在今年倫敦看到英文版的,差點衝動扛回台北,不過英文版做得太豪華,實在塞不進行李箱,只好作罷。「快樂人生」的每位玩家都以一輛車代表,要走的就是人自幼而長、自長而老的這條路;途中,也許會增加乘客,也許會減少……頗收寓教於樂之效。

記得有回在桂英姐家裡跟瑞堂他們玩「大富翁」,還被他們糾正台語,說「便宜」的發音是「ㄒㄧㄡ‧」,那「ㄅㄢˊ ㄧˊ」是講到「佔便宜」時才會這麼發音。

是的,在台南的童年時光裡,最緊緊接觸的人,是他們。早上九點,桂英姐來上工,我就到樓下來跟她們在一起,聽廣播,聊天。我還有印象,桂英姐說,蔡幸娟〈變調的戀曲〉好好聽、鄭怡〈心情〉、陽帆的〈揚帆〉盤踞排行榜第一名好久好久;而我最喜歡的是江蕙的〈你著忍耐〉--嘿!連聽的音樂,也跟台北迥然不同啊。

在台北的話,當然是跟爸媽聽,不是古典音樂的小品、電影配樂演奏輯,就是國語老歌,諸如〈東山飄雨西山晴〉那類還有黃梅調……當然,這些,我也很喜歡。(真是來者不拒啊~)

晚上,有時候我會跟桂英姐他們去附近的廟口前面看野台戲和電影。

哦,還有,頂重要的,是漫畫,他們看的漫畫理所當然進入我的閱讀範圍,這在台北當然是看不到的;在台北,我只能在國語日報兒童圖書館裡看看《老夫子》和《小叮噹》。

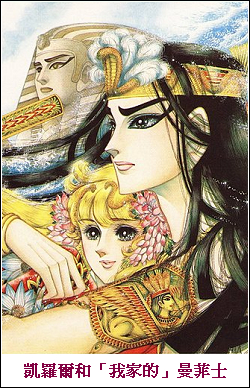

哦,還有,頂重要的,是漫畫,他們看的漫畫理所當然進入我的閱讀範圍,這在台北當然是看不到的;在台北,我只能在國語日報兒童圖書館裡看看《老夫子》和《小叮噹》。不過,當時看了哪些漫畫早不復記憶,到後來唯一依稀有點印象的,是《尼羅河女兒》,可能是因為題材太特殊的關係吧--到哪去找另一部以古埃及為背景的漫畫呀?所以,當我在台北開始「主動」找漫畫來看時(國一下),《尼羅河女兒》理所當然地成了起點。

對了,有一回,阿嬤家門口來了個拄著拐杖的斷腿乞丐,我們看他可憐,就想湊點錢給他。我沒錢,就只好上樓去央求舅舅,當時舅舅還在休憩,被我吵到沒辦法,就塞了點錢給我。再加上桂英姐他們勉強湊的,大概總共給了那乞丐五、六十元吧;乞丐拿到錢之後,還在門口念誦了一段佛經,意思大概是好人有好報吧。唔,那時桂英姐還說過這麼句話,我記得得很清楚:「五、六十元大概可以讓他吃碗牛肉麵吧。」

印象很深的,是桂英姐她家,那讓小時候的我真切地知道了什麼是「貧窮」。

我家雖然不算富有,但從沒有經濟困難,爸媽又肯在孩子身上花錢。可桂英姐家,真是我無法想像的--連「外形」都沒有,僅僅是一個在防火巷的空地裡搭起來、可以遮風擋雨的空間而已。

每次進去,都要先走過一條黑黑窄窄的長長通道,全沒燈的,而且充斥著濃濃的機油味兒,連小孩子都無法並肩走,塊頭稍微大一點的,恐怕還進不去咧。裡頭,就是沒隔間的廚房、餐廳及廁浴等公共空間。旁邊架了個很陡的木梯可以上二樓。二樓就是大通舖,臥室,雖隔了間,卻仍是無門、可互通的,想來是完全沒隱私可言。這裡,要睡一雙父母和四個孩子……

大概到小學三年級以後,我待在台南的時候就越來越少了。一方面寒暑假媽對替我報名參加才藝班,二方面,阿嬤家的生意收了起來,賣了房子也搬了家。和桂英姐他們的聯絡當然就斷了。唔,後來瑞堂他們好像還來過新住處幾次,應該是我找他們來玩的吧,因為新住處離舊厝不算遠;倒是我們一群小孩子的領頭者~桂英姐,我再也、再也沒見過。後來輾轉聽說,她在滿十八歲那年就嫁了一個中年男人當續絃……

直到現在,那印象還很深刻--在阿嬤家舊厝一樓時,當我想聽故事的時候,她總這麼說:「妳想聽什麼故事,讓妳選,是可愛的、恐怖的、好笑的……」那一長串的形容詞,好多、好多啊,都是「OO的」。也有模糊印象,在幼稚園畢業生代表致答詞時,我背稿子,她在旁邊聽。(我的幼稚園大班最後一個學期是在台南完成的)。

後來,因為臨近市場失火的緣故,阿嬤家遷離了那方區域。這些過往,就成了記憶而已,只存在於很久、很久以前的時空裡,供我偶爾拿出來憑弔。

升大四那年的暑假,應該是我廿二歲的生日前後,忘記是因為什麼事,跟媽和妹到台南去;我揀了個空檔一個人晃晃,特意走到幼時生活的那方區域,才突然發現,全都拆了,柑仔店不見了,擁有最多回憶的舊厝不見了,桂英姐家不見了,晚間六點才開始營業的米糕不見了,賣紅茶牛奶的冰果室不見了,「黨鞏」會出沒的巷子也不見了……聽說,那邊要蓋地下街還什麼的。滄海桑田無需百年,之於我來說,看到大片工地的那霎,彷彿停格在腦海裡的片段畫面,都只是一場夢,一場熱鬧非常的、華美的夢。(註)

我很喜歡幼時那段在台南的日子,雖然時間不算長,可是給了我完全不同於台北的生活模式,接觸到完全不同類型的人,還有文化。虧得那段過往,在最近這波突然冒出來的懷舊熱裡,當我看著許多名詞(如王子麵啦、「抽ㄟ」啦……)時,感動不致缺席。

所有的「現在」都是「過去」一點一滴累積而成的。我常常在想,究竟那段在台南的日子對我有多大影響;以比例來說,算是極短暫的,但就意義和深刻程度來看,實有不少已經成為骨與血了,甚至是架構整個思維系統的重要基礎,於是我不認為它是生命歷程裡的「意外好景」。

不只是如此而已,它就是現在的我的其一基調。

◇

註:

後來我有將那次獨自探訪的惆悵和小阿姨說,結果才知道,舊厝並沒有拆,這代表「黨鞏」出沒的巷子還在。只是因為海安路拓寬了,所以巷子一下子縮短太多,加上地貌變化頗大,所以我才沒有一眼認出。

雖然我對那幢舊厝充滿回憶,但阿嬤很不喜歡,因為阿公就是在那幢屋子過世的。後來舅舅習得風水之後,也說那宅子其實非常不祥。

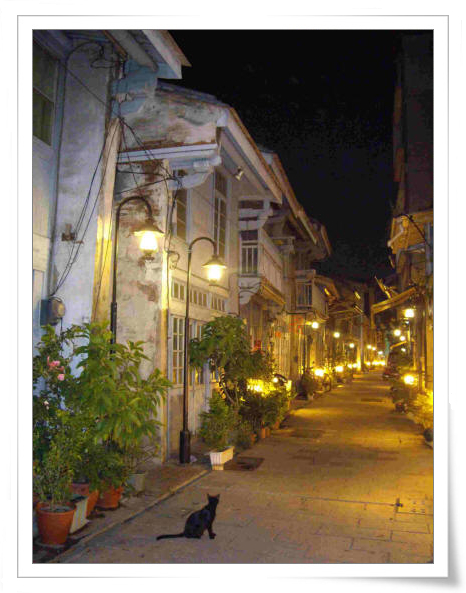

現在的海安路成了街頭藝術的觀光重點,但已非我心裡的那條狹窄、人聲鼎沸的老街道了。

全站熱搜

留言列表

留言列表